行政書士試験の学習、お疲れ様です。

これまで、国会・内閣・裁判所と、日本の統治機構を個別に学んできました。今回はその総仕上げとして、3つの機関が互いにどう影響し合っているのか、その全体像を「三権分立」という視点から解き明かします。

- 国会から内閣へのチェック機能、3つ以上言えますか?

- 内閣から国会へのチェック機能は?

- 裁判所は、他の二権をどう見張っている?

これまで学んだ断片的な知識が、この記事で一本の線として繋がります。統治機構を得点源にするための最後のピース、一緒に埋めていきましょう。

【統治総まとめ】三権分立と抑制・均衡

権力分立の理論と実際【行政書士試験対策】

1. 三権分立の目的と本質

統治機構の学習、お疲れ様です。今回はその総まとめとして、国会・内閣・裁判所の関係性を「三権分立」という視点から見ていきましょう。

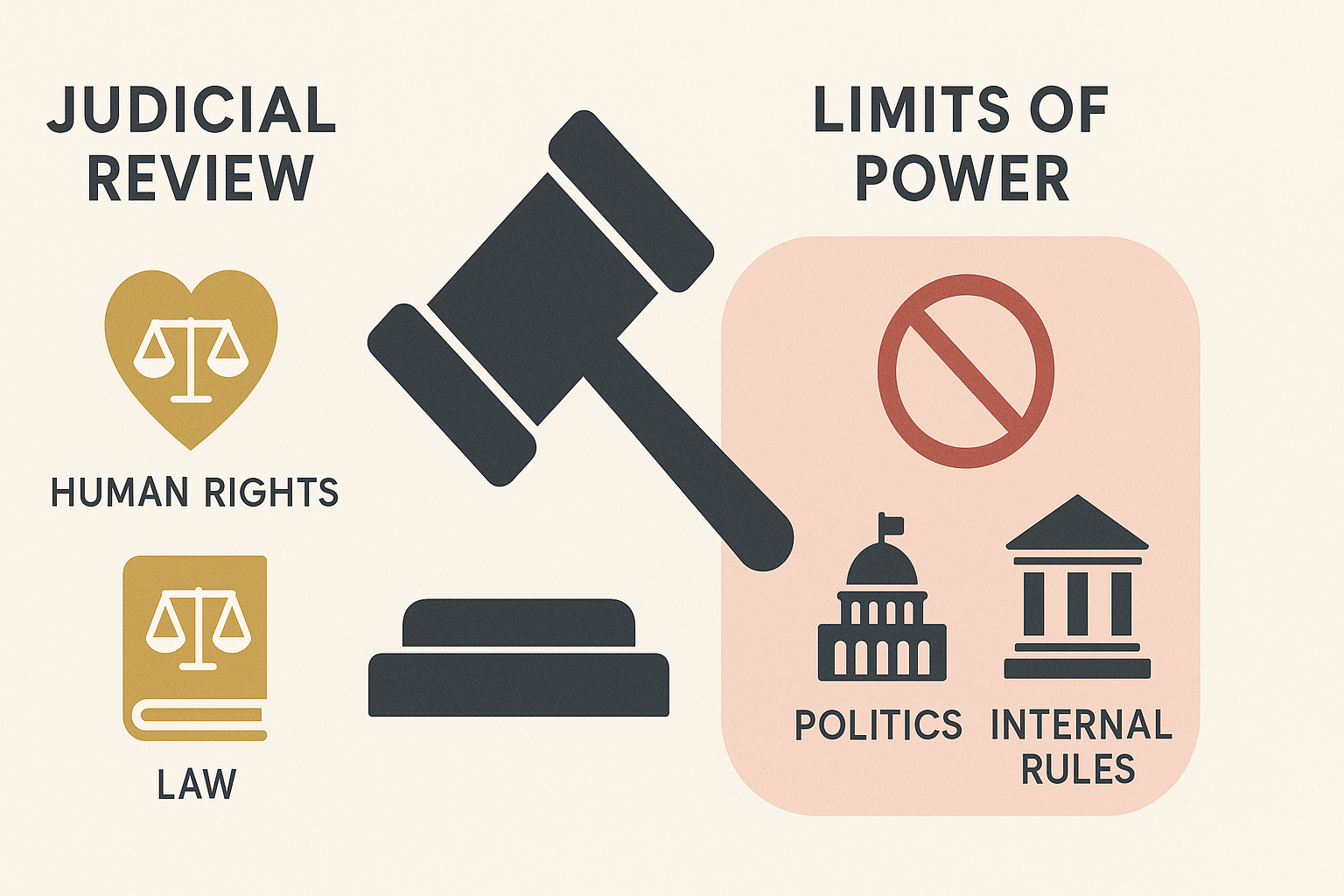

三権分立とは、国家権力を立法・行政・司法の三つに分け、異なる機関に担当させることで、権力の集中と濫用を防ぎ、国民の権利と自由を守ることを目的とした憲法の基本原理です。

二つの側面で理解する

- 権力分立:権力を性質で分け、別の機関に担当させること。

- 抑制と均衡 (チェック・アンド・バランス):各機関が互いに監視・牽制し合い、バランスを保つこと。

2. 【最重要】抑制と均衡の具体的メカニズム

各機関が互いにどのようなチェック機能を持っているのか、以下の関係表で全体像を掴みましょう。これまで学んだ知識が、この表の中で有機的に繋がります。

国会(立法)

内閣不信任決議

国政調査権

予算の議決

弾劾裁判所の設置

裁判官の報酬決定

内閣(行政)

衆議院の解散

法案提出

予算案提出

最高裁長官の指名

裁判官の任命

裁判所(司法)

違憲審査権(法律)

法律の無効宣言

違憲審査権(命令・処分)

行政処分の取消

抑制・均衡のポイント

国会 ⇄ 内閣

議院内閣制により密接な関係。国会が内閣を統制し、内閣が国会を牽制。

司法の独立

裁判所は他の機関から独立し、違憲審査権により憲法の番人として機能。

相互監視

各機関が互いを監視することで、権力の濫用を防ぐシステムを構築。

3. 日本の三権分立の特徴と試験での問われ方

日本の三権分立は、厳格な分離を採るアメリカ大統領制とは異なり、特に国会と内閣が密接に連携する「議院内閣制」を基軸としている点が最大の特徴です。

行政書士試験では、この関係性を踏まえ、以下のような知識が問われます。

- 制度の正確な理解:内閣不信任決議の主体(衆議院のみ)、法律案の再可決要件(出席議員の3分の2)など、各制度の詳細。

- 権能の帰属:「条約の締結は内閣、承認は国会」のように、具体的な権能がどの機関に属するかの正確な振り分け。

- 理念の理解:「国権の最高機関=政治的美称」など、各機関の地位を示す言葉の憲法上の意味。

個別の知識だけでなく、「なぜその制度があるのか?」という抑制・均衡の視点を持つことが、応用力を高める上で非常に重要です。

コメント