行政書士試験の学習、お疲れ様です。

統治機構の学習もいよいよ大詰め。今回は、三権分立の最後の一角であり、人権保障の「最後の砦」でもある「司法権」について学びます。

- 「司法権」の正確な定義を、3つの要素に分けて説明できますか?

- 「司法権の独立」を支える具体的な制度を、条文と共に挙げられますか?

- 「統治行為論」が適用された判例と、されなかった判例を区別できますか?

これらの問いに、もし一つでも不安があれば、この記事があなたの弱点を克服する手助けとなります。判例が多く複雑に見える分野ですが、ポイントを絞って視覚的に整理すれば、必ず得意分野にできます。

司法権の独立と限界

憲法の番人「裁判所」の真髄【行政書士試験対策】

1. 「司法権」の本質とは何か?

国会がルールを作り、内閣がそれを執行する。では、そのルールが憲法に違反していたら? その最終チェックを行うのが司法、すなわち裁判所です。

憲法第76条1項

すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

この「司法権」の定義は判例で確立されており、試験で問われる最重要知識です。

つまり、抽象的な疑問ではなく、現実に存在する法律上の紛争を、法に基づいて最終的に解決する国家作用だけが、司法権にあたります。

2. 司法権の独立 — なぜ裁判官は守られるのか?

司法が「憲法の番人」たりうるためには、国会や内閣からの干渉を受けずに公正な判断を下せる「独立性」が不可欠です。憲法は、その独立を手厚く保障しています。

裁判所の独立

- 特別裁判所の設置禁止 (76条2項)

行政機関が独自の裁判所を作ることは禁止。 - 行政機関による終審の禁止 (76条2項)

行政の判断が最終決定になることはない。

裁判官の独立

- 良心の拘束 (76条3項)

憲法と法律にのみ拘束される。 - 手厚い身分保障 (78条)

原則として「公の弾劾」でなければ罷免されない。

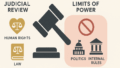

3. 違憲審査権の行使とその「限界」

司法権の最強の武器が「違憲審査権(81条)」ですが、この権限は無制約ではありません。判例上、裁判所が自ら判断を控えるべきとされる「司法権の限界」が存在します。これは判例知識が問われる最重要分野です。

① 統治行為論

高度に政治的な国家行為(例:衆議院の解散、安保条約)は、国民の政治判断に委ねるべきとして、司法審査の対象外とする考え方。

※注意:一票の格差訴訟は司法審査の対象となる!

② 部分社会の法理

大学や政党など、自律的な内部組織の問題で、一般市民法秩序と直接関係しないものは、司法審査の対象外とする考え方。(例:大学の単位認定、政党の除名処分など)

これらは、裁判所が何でもかんでも判断するわけではない、という司法の謙抑的な姿勢を示すものです。どの事件にどの理論が適用されたか、判例とセットで正確に記憶しましょう。

本日のまとめ

裁判所が担う司法権は、「具体的な争訟」を法で解決する作用であり、その独立性は手厚く保障されています。しかし、その権能の行使には「司法権の限界」があり、統治行為論などの判例法理によって、自ら判断を控える場面があることを理解することが、統治機構全体のバランスを掴む鍵となります。

コメント