行政書士試験の学習、お疲れ様です。

今回は、統治機構の学習の要となる「国会」について、その憲法上の地位と権能を徹底的に掘り下げます。

「国権の最高機関って、結局どういう意味?」

「唯一の立法機関の“例外”って、全部言える?」

「衆議院の優越、要件まで正確に覚えてる?」

このような疑問に一つでも不安があれば、この記事が必ずあなたの力になります。試験で問われるポイントを、理由付けと共に分かりやすく整理していきましょう。

国権の最高機関「国会」

その地位と権能のすべて【行政書士試験対策】

1. 「国権の最高機関」とは何か?

統治機構の学習において、出発点となるのが憲法41条です。この条文が、国会の憲法上の地位を端的に示しています。

憲法第41条

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

まず、「国権の最高機関」の意味を正確に押さえましょう。これは国会が、選挙で選ばれた国民の直接の代表者で構成されるため、主権者たる国民との結びつきが最も強い機関であることを示しています。

「最高機関」とは、国会が内閣や裁判所を法的に支配する上位機関という意味ではありません。これは国政の中心を担うべきだという「政治的美称」にすぎないと解されています。権力分立の観点から、各機関は対等な関係にあることを忘れないでください。

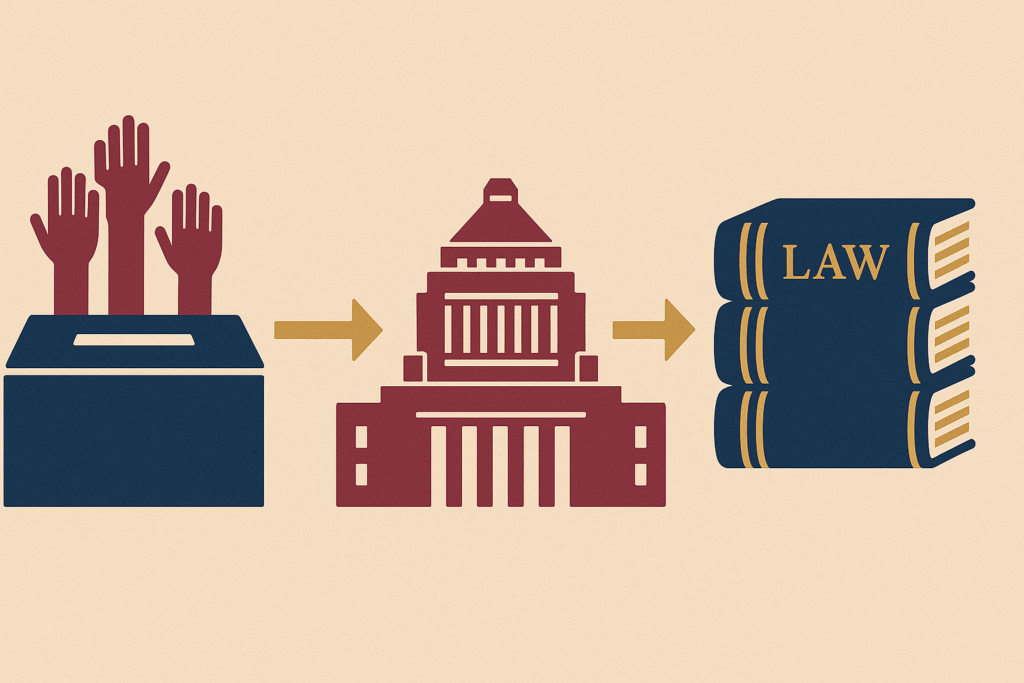

2. 「国の唯一の立法機関」— 原則と例外

次に、「国の唯一の立法機関」という言葉を分解します。「唯一」という言葉には、2つの重要な原則が含まれます。

国会中心立法の原則

法律を制定する権限は、原則として国会が独占する。内閣などが独自に法律を作ることはできない。

国会単独立法の原則

国会による立法は、国会の手続きのみで成立する。他の機関(天皇や内閣)の拒否権などは存在しない。

そして、行政書士試験で最も重要なのが「原則」に対する「例外」です。以下の例外は必ず暗記してください。

- 両議院の規則制定権(58条2項)

- 最高裁判所の規則制定権(77条1項)

- 内閣の政令制定権(73条6号)

- 地方公共団体の条例制定権(94条)

3. 【最重要】衆議院の優越

国会は二院制ですが、国政の停滞を防ぐため、特定の重要事項では、より民意を敏感に反映する衆議院の意思が優先されます。その根拠は、衆議院の任期が短く、解散制度があるためです。

以下の表は、試験で頻出する「衆議院の優越」が認められる場面です。条文と要件をセットで完璧に記憶しましょう。

| 議決の種類 | 優越の内容(憲法条文) |

|---|---|

| 法律案の議決 | 参議院否決後、衆議院で出席議員の3分の2以上の賛成で再可決すれば成立。(59条) |

| 予算の議決 | 衆議院の先議権あり。両院協議会で不一致の場合、衆議院の議決が国会の議決となる。(60条) |

| 条約の承認 | 予算の議決と同様の規定。(61条) |

| 内閣総理大臣の指名 | 両院協議会で不一致の場合、衆議院の議決が国会の議決となる。(67条) |

| 内閣不信任決議 | 衆議院のみの権能。可決されれば内閣は10日以内に総辞職か衆議院解散。(69条) |

本日のまとめ

国会は、国民代表機関として「国権の最高機関」とされますが、これは法的な優越を意味する「政治的美称」です。また、「唯一の立法機関」という原則には重要な例外が存在します。そして、二院制の運営を円滑にするため、衆議院の優越が認められています。

コメント